名誉アカデミー長 井上伸一郎氏 特別講演会!日本のマンガ・アニメが“世界共通言語”になるまでの歴史とは?

KADOKAWAアニメ・声優アカデミー/KADOKAWAマンガアカデミーでは、マンガ、アニメ、ライトノベル業界の第一線でご活躍されている方々の講演会を定期的に実施しています。

今回は、KADOKAWAアニメ・声優アカデミー KADOKAWAマンガアカデミーの名誉アカデミー長・井上伸一郎氏による「メディアミックスの歴史」についての特別講義をレポート。

受講生は、KADOKAWAアニメ・声優アカデミー/KADOKAWAマンガアカデミーの在校生です。本講義は東京校にて実施され、大阪校、名古屋校向けにオンラインでも配信されました。

【PROFILE】

井上伸一郎

合同会社ENJYU代表社員、作家、実業家、プロデューサー

ZEN大学客員教授、コンテンツ産業史アーカイブ研究センター副所長

一般社団法人アニメツーリズム協会プロデューサー、

一般社団法人日本ネットクリエイター協会顧問

1987年 株式会社ザテレビジョン入社。女性情報誌『Chou Chou』、漫画雑誌『月刊少年エース』等の編集長を担当。2007年 株式会社角川書店 代表取締役に就任。以降、株式会社KADOKAWA 代表取締役副社長や上級顧問 エグゼクティブ・フェローなどを歴任

著書に『メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史』(講談社)、カクヨムにて、『エンタメ霊媒師ナルの怪事件』を連載中。

「KADOKAWAで編集者としてキャリアをスタートし、約40年になります。今日は40年の活動を通して、伝えたいことをお話します」と、井上伸一郎氏。

【1. 1960年代のマンガ系アニメ/本格的なアニメーションが登場】

井上伸一郎氏(以下同)「手塚治虫氏を抜きにしては、マンガもアニメも語ることはできません。それまでのマンガに映画的手法、視点の移動などを取り込みました。1963年に放送を開始した『鉄腕アトム』は、日本初の本格的な連続テレビアニメーションです。手塚治虫氏は、リミテッドアニメーションという手法を採用し、制作コストカットをはかりました。これによりマンガのアニメ化が現実的なものとなり、以降のアニメ制作モデルが確立されました」

【当時の代表作品】『鉄腕アトム』『エイトマン』『鉄人28号』(1963年)、『サイボーグ009』(1969年)

【クリエイター】横山光輝さん・桑田次郎さん・石ノ森章太郎さん

「では、テレビアニメーションのスポンサーはどんな企業だったと思いますか?メインは、食品メーカーです。子どもは親と一緒に視聴していたので、子どもが欲しそうなお菓子やふりかけを宣伝していました。スポンサーひとつをとっても、当時は子どもがターゲットだったということがわかります」

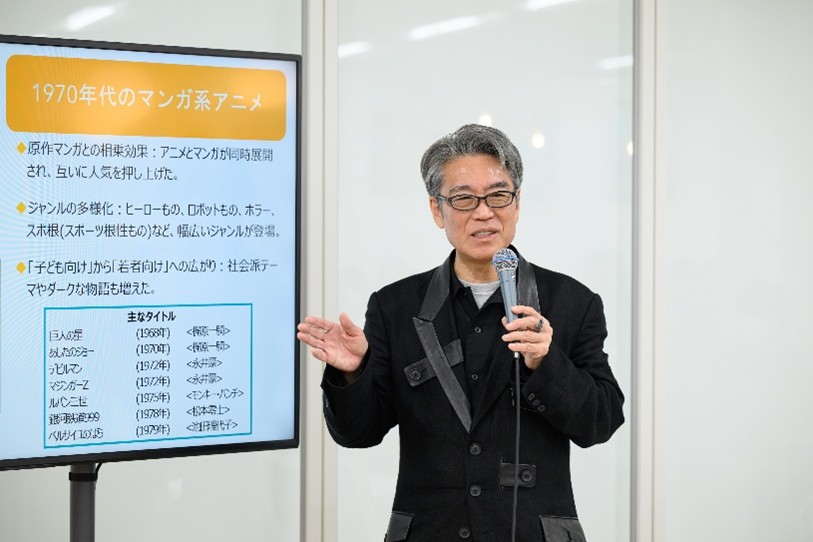

【2. 1970年代のマンガ系アニメ/ジャンルの多様化】

「アニメとマンガが同時展開されることで、マンガ、アニメ互いの人気を押し上げられます。また、ジャンルの多様化も見られます。ヒーローもの、スポーツ根性もの、ホラー、社会派テーマなど、子ども向けから若者向けに広がり、ダークな物語も増えました」

【当時の代表作品】『巨人の星』(1968年)、『あしたのジョー』(1970年)、『デビルマン』『マジンガーZ』(1972年)、『ルパン三世』(1975年)、『銀河鉄道999』(1978年)、『ベルサイユのばら』(1979年)

「また、画面の中の変身アイテムを手元に置きたいというニーズが生まれ、おもちゃアイテムとコラボレーションするようになります。『銀河鉄道999』、『宇宙戦艦ヤマト』もヒットし、松本零士さんの大ブームが起こります。永井豪さんの『マジンガーZ』など、マンガと同時にテレビアニメが始まり、テレビアニメが終わるとマンガが終わるという傾向も生まれます」

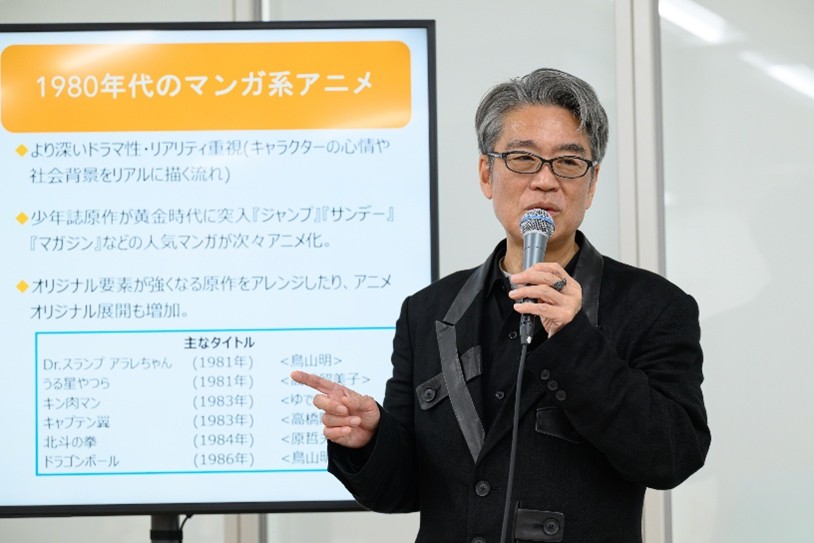

【3. 1980年代のマンガ系アニメ/少年誌の台頭】

「1980年代は、週刊少年誌原作が黄金時代に突入します。『ジャンプ』、『サンデー』などで連載されていた人気マンガが次々にアニメ化されます。アニメだけのオリジナル展開も増加していきます。また、キャラクターの心情や社会背景をリアルに描く流れとなり、より深いドラマ性・リアリティが重視されます。70年代まではマンガ編集者の中には『アニメになると絵が荒れる』として、アニメ化に反対する人も一定数いました」

【当時の代表作品】『Dr.スランプ アラレちゃん』、『うる星やつら』(1981年)、『キン肉マン』『キャプテン翼』(1983年)、『北斗の拳』(1984年)、『ドラゴンボール』(1986年)

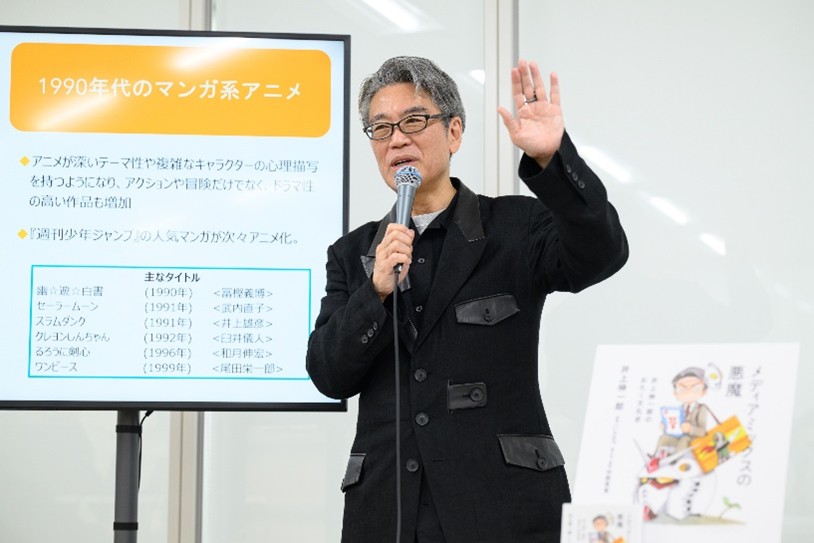

【4. 1990年代のマンガ系アニメ/ドラマ性の高い作品の増加】

「アニメが深いテーマ性、複雑なキャラクターの心理描写を持つようになり、アクションや冒険だけでなくドラマ性の高い作品が増加します。例えば、『セーラームーン』は、『ひみつのアッコちゃん』などの魔女っこもの×『スケバン刑事』、『戦隊シリーズ』など複数の作品の影響を受けているハイブリッド作品ととらえられます」

【当時の代表作品】『幽☆遊☆白書』(1990年)、『セーラームーン』『スラムダンク』(1991年)、『クレヨンしんちゃん』(1992年)、『るろうに剣心』(1996年)、『ワンピース』(1999年)

【5. 2000年代のマンガ系アニメ/大人女性向けマンガ原作からもヒットアニメが誕生】

「2000年代になると、メジャー少年誌以外の媒体からもマンガ原作のヒットアニメが誕生するようになります。大人の女性向けマンガ原作からもヒットアニメが誕生しています。話はさかのぼりますが、70年代から徐々にアニメ制作会社がオリジナルで作品を制作するようになります。制作会社にとっては、作品の権利が自分たちの会社に残ることが重要だからです」

【当時の代表作品】『NARUTO』(2002年)、『鋼の錬金術師』(2003年)、『BLEACH』(2004年)、『NANA』(2006年)、『らき☆すた』(2007年)、『銀魂』(2008年)

【6. 2010年代のマンガ系アニメ/動画配信プラットフォーム時代に突入】

「2010年代は、登場人物がとても多くなり、複数形群像劇が増加しました。これは大きなムーブメントです。なぜでしょうか?理由は、キャラクターが多いほうが商品化しやすく、ゲーム化などもしやすいからです!

1990年代、2000年代頭のスポンサーは、主にメディア企業です。音楽、出版などがメインスポンサーです。映像原作自体が商品になっています。2010年代に配信プラットフォーム時代に突入し、この流れはより加速していきます」

【当時の代表作品】『黒子のバスケ』(2012年)、『進撃の巨人』(2013年)、『東京喰種トーキョーグール』(2014年)、『ワンパンマン』(2015年)、『僕のヒーローアカデミア』(2016年)、『鬼滅の刃』(2019年)

【7. 2020年代のマンガ系アニメ/アニメは全世界共通言語に】

「コロナ禍で巣ごもり需要が定着しました。また、日本のアニメが世界同時で視聴される時代になりました。アニメなどで多く見られる製作委員会方式は、制作会社、複数の出資企業などの集合体です。アニメ制作スタジオは、いま資金力をつけています。アニメ制作スタジオも製作委員会に入り、アニメーターなどにもお金が行き渡るようになりました。歴史の末に、現場を大切にする流れがあります」

【2020年代の代表作品】『呪術廻戦』(2020年)、『東京リベンジャーズ』(2021年)、『SPY×FAMILY』『チェンソーマン』(2022年)、『推しの子』(2023年)、『葬送のフリーレン』(2024年)、『メダリスト』(2025年)

「欧米の書店の棚にも、アニメの原作となった日本のマンガが増えています。先日仕事で、UAE(アラブ首長国連邦)に行きました。通訳はサウジアラビア出身の女性で、小さい頃はアニメ『ちびまる子ちゃん』を見るのが好きだったと言います。『日本的な家族の話だと思いますが、わかりましたか?』と聞くと、『わかります、家族は世界どこでも同じです』と言われました。アニメは全世界共通語になったと感じます」

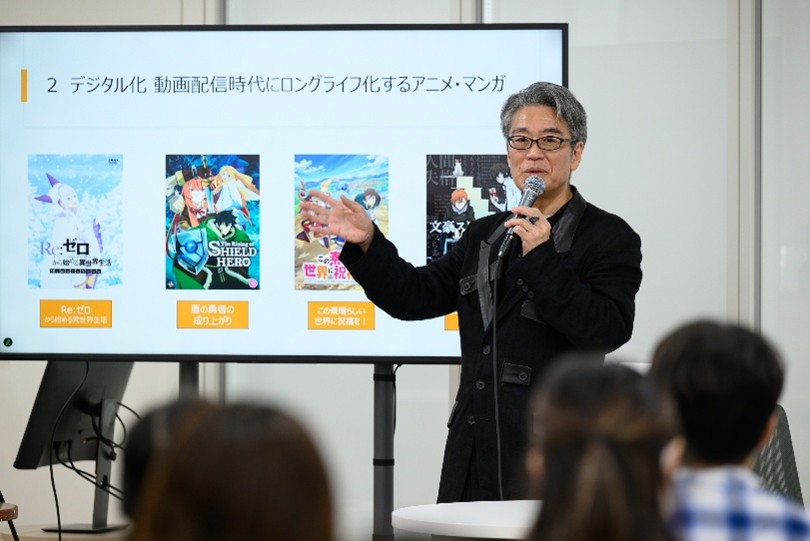

【8. デジタル化で、作品のジェンダーレス化、ボーダーレス化が進む】

井上氏「いまヒットしているシリーズといえば何でしょうか?」

在校生「異世界もの、転生ものだと思います」

井上氏「その通り!『異世界もの』が人気ですね。現実世界でイケてない人が異世界で活躍したり、ただのんびりしたりする作品が人気です。世界中の人が同じ傾向の物語を支持しているのが特徴です。

もうひとつの傾向として、原作の男女格差がなくなり『ジェンダーレス化』しています。さらに、動画配信時代に、アニメ・マンガはロングライフ化しています。例えば、『機動戦士GQuuuuuuX』の影響で旧作の『機動戦士ガンダム』が復活しました。話数が多くあるほうが見る人の母数が増えますし、プラットフォームからの評価が上がります。さらに、アニメ・マンガのボーダーレス化が進んでいます。SNS時代なので、世界中の人の考察で盛り上がります」

講義終盤は、在校生からの質問タイム。

―― お仕事の信念を教えてください。

「雑誌編集者からキャリアをスタートしました。編集者は、いわば影武者です。自分のためというよりは人のため、というのが信念でした」

―― これからのアニメ・マンガは、どういったものが売れていくとお考えですか?

「『鬼滅の刃』や『チェンソーマン』、『SHOGUN 将軍』が世界中で観られていますね。日本文化が受け入れられているいまは最大のチャンスです!

映像コンテンツでやるべきことは、数と質の評価を増やすことです。多くのヒット作品を生むという“数”の評価だけでなく、例えばエミー賞やアカデミー賞、アニー賞など“質”の評価も目指すべきだと思います」

最後に、「学生時代に、古典・名作を読む、観る、聞くことをぜひやってください。発想力も養われますし、神話や古典は物語の宝庫です!」とエールを送りました。

『メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史』(講談社)も合わせて読み、理解を深めてください。

KADOKAWAアニメ・声優アカデミー、KADOKAWAマンガアカデミーでは、業界をけん引するプロフェッショナルによる貴重な授業が受けられます。

ご興味をお持ちの方は、オープンキャンパスやイベントで是非スクールの雰囲気を味わってください!